|

War es am Anfang nur der Wunsch, ohne Rücksicht auf rationale

Entscheidungskriterien, eines jener urigen Geländefahrzeuge von der Art

eines Jeeps oder Land Rovers zu besitzen und mit diesem die Wüste zu

erkunden, so kristallisierten sich nach und nach jene Grundforderungen heraus,

deren Erfüllung im Hinblick auf ein sicheres und möglichst bequemes

Reisen in der Sahara und Afrika unabdingbar sind:

-

Das Reisefahrzeug muß von Haus aus konstruktiv auf den geplanten Einsatzzweck ausgelegt sein

-

Das Reisefahrzeug muß robust, zuverlässig und anspruchslos sein

-

Das Fahrzeug muß über einen drehmoment-starken Dieselmotor

verfügen, der auch schlechte Treibstoffqualitäten verträgt,

über permanenten oder während der Fahrt zuschaltbaren

Vierradantrieb, über ein Untersetzungsgetriebe und möglichst

über Differentialsperren in Vorder- und Hinterachse

-

Schraubenfedern an starrer Vorder- und Hinterachse zur Erhöhung der

Bodenfreiheit

-

Es muß mit möglichst wenig Spezialwerkzeug auch unter

primitivsten Umständen leicht zu warten und zu reparieren sein

-

Vor Abreise muß das Fahrzeug in perfektem Zustand sein, das gilt

speziell für Reifen und Batterie

-

Unser Reisefahrzeug muß eine ebene, ausreichend große

Liegefläche (ca. 1,50 x 2,00m) aufweisen mit genügender

Kopffreiheit

-

Das Fahrzeug muß vom Raumangebot und vom zulässigen

Gesamtgewicht her in der Lage sein, Vorräte aller Art (Treibstoff,

Wasser, Lebensmittel, Ersatzteile, bzw.Verbrauchsmaterialien,

Campingutensilien, Medikamente und Kleidung) für eine 6-wöchige

Tour abseits aller Versorgungsmöglichkeiten aufzunehmen

-

Es muß konstruktiv geeignet sein, für den Fall mehrmonatiger

Reisen, schwere Dachlasten auf einem stabilen Dachträger sicher zu

transportieren

-

Die Mitnahme zweier kompletter Reserveräder muß möglich

sein

|

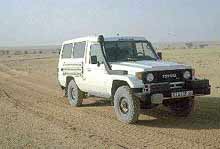

Diesem Forderungskatalog entspricht am besten der Toyota LandCruiser HZJ75

('Troop Carrier'), bzw. das Nachfolgemodell HZJ78.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß er das mit Abstand beliebteste

Fahrzeug bei Sahara-Fahrern ist und auch von professionellen Nutzern in der

Dritten Welt, wie Hilfsorganisationen, Baufirmen und Prospektoren, geschätzt

wird.

zum Seitenanfang

Nachfolgend eine Bewertung der von uns gefahrenen geländegängigen

Reisefahrzeuge:

(3 Reisen 1975-1978)

Unser erstes Geländefahrzeug. Es hat uns auf drei Reisen nie im Stich

gelassen, sieht man von einem in einer Panzerzündspule abgebrochenen

und steckengebliebenen Zündschlüssel ab, von unzähligen

gebrochenen Federn, einer defekten Wasserpumpe und einem defekten Getriebe.

Immerhin haben wir es stets aus eigener Kraft nach Hause geschafft.

Erst dort gab es dann die großen, kostspieligen Probleme:

Motor, Differential, Steckachsen, Simmeringe. Kurz, es gab kein Bauteil,

das in den 3 Jahren, die wir den Landy besaßen, nicht repariert werden

mußte. Nach einer Generalüberholung wurde es dann guten Gewissens

verkauft. Wir waren viele Sorgen los, aber auch ebensoviel Geld.

Was wir mit dem Kauf des Landys nicht ahnen konnten war, daß dadurch unser

gesamtes Leben bis zum heutigen Tag auf die Wüste hin und auf Reisen

in die Sahara, nach Afrika, Arabien und Zentralasien ausgerichtet wurde.

Vom Konzept her war der 88er für größere Touren kaum geeignet.

Er konnte zwar 12 Benzinkanister schleppen, dazu noch 80 Liter Wasser,

Essensvorräte, Ersatzteile und Campingsachen, und, dank einer

ausgeklügelten Mechanik, gab es sogar eine durchgehende, ausreichend

grosse Liegefläche von der Hecktüre bis zur Windschutzscheibe.

Doch unter all der Last mußten die schwächlichen Federn einfach

zusammenbrechen. Zum Glück bekam man sogar neue Federblätter

überall in Afrika! Auf einen langen 109er umzusteigen kam uns nicht

in den Sinn, da der kleine 88er schon brutal genug zu fahren war und wir

ein kleineres Fahrzeug benötigten, um allabendlich eine Parklücke

im Münchner Großstadtdschungel finden zu können.

zum Seitenanfang

(1 Reise 1979/1980)

Eigentlich sollte unser zweites Geländefahrzeug ein Dieselauto werden.

Außer Land Rover mit schwächlichem Diesel wurde am Markt nichts angeboten.

So entschlossen wir uns für einen Toyota mit bärenstarkem 6-Zylinder

Benzinmotor und bulligem Aussehen.

Wir wunderten uns über den filigranen

Getriebeblock, auch darüber, daß Steckachsenbrüche bei Toyota

absolut unbekannt waren und daß wir auch bei Regen keine Tropfen abbekamen.

Die vier Türen waren für unsere Zwecke kaum von Vorteil, sie

komplizierten eher den Einbau der Reiseeinbauten. Ein Dachgepäckträger

mußte her. Dieser wurde besonders stabil konstruiert, was zur Folge hatte,

daß er den natürlichen Verwindungen des Karosseriekörpers

bei schweren Pistenfahrten nicht folgen konnte und die Dachrinne allmählich

über die halbe Fahrzeuglänge in Stücke riss...

Ein selbstgebautes

Bullgard wurde schon hinter Tamanrasset wieder abgebaut, da die durch die

Wellblechpisten verursachten und durch das Bullgard übertragenen

Vibrationen den Kühler zu beschädigen drohten. Als besondere

Überraschung an diesem Fahrzeugtyp stellte sich heraus, daß

der Schlauch der Tankentlüftung nicht weit genug nach oben geführt

wurde, was zur Folge hatte, daß sich bei vollem Tank und Schräglage

des Fahrzeugs ein Benzinstrahl direkt auf den heißen Auspuff ergoß.

Ein anderes Problem war die Dampfblasenbildung in den Treibstoffleitungen

im Motorraum, was sich bei sommerlichem Großstadtverkehr sehr

ungünstig auswirkte.

Im Winter gab es dafür andere Probleme:

Die standardmäßige Serienbereifung (Dunlop Road Trak Major LT, 7.50x16)

hatte wahrhaft kriminelle Fahreigenschaften. Die Diagonalreifen benötigten

nicht nur 10 km, bis sie einigermaßen rund liefen, Nässeverhalten und

Bremseigenschaften waren einfach katastrophal! Die Katastrophe erwischte

dieses Auto denn auch, als es bei Schneeglätte fast in den Starnberger See

schlitterte, was nur dadurch verhindert wurde, daß es vorher an einem

Baum zerschellte. Damit war es uns unfreiwillig gelungen, das Problem des

enormen Benzinverbrauches zu lösen.

In der Wüste aber war dieses

Auto unschlagbar: Da staunten die armen Algerier nicht schlecht, als wir

vom Westen her den Erg Admer in einem Zug in der Diretissima

hinauffuhren, während sie sich zuvor mit ihren elenden Land Rovern in

Serpentinen (!) hinaufquälten.

zum Seitenanfang

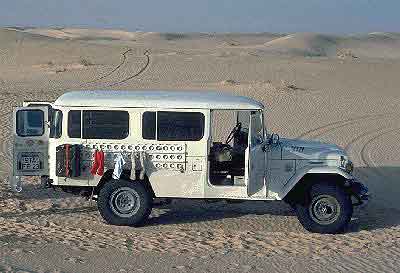

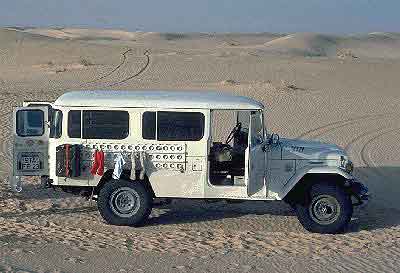

(4 Reisen 1981-1985)

Nach vier Touren ließ uns die Sahara nicht mehr los. Ein neues Auto

war fällig. Der BJ45 sah zwar ziemlich skurril aus mit seiner

Überlänge, er kam unseren Vorstellungen von einem idealen

Reisefahrzeug aber schon sehr nahe: sparsamer Dieselmotor, großes,

gut ausbaubares Inneres, keine Notwendigkeit eines Dachgepäckträgers

mehr, auch bei langen Reisen, und dennoch extremer Aktionsradius. Das Auto

war zweckmäßig, spartanisch und hatte - wie ein Land Rover - Charakter.

Es war robust und zuverlässig, sieht man von den üblichen

Federbrüchen, bedingt durch Überladung und fahrerische Unachtsamkeiten,

einmal ab.

Als anfällig erwies sich der 3B-Motor. Überhitzungen

bei langen Weichsandstrecken führten zu Problemen mit dem Zylinderkopf:

die Zylinderkopfdichtung wies nicht die übliche Toyota-Qualität

auf, Risse in den Einspritzkammern hatten kostspielige Reparaturen zur

Folge. Wegen eines defekten (mechanischen) Reglers wurden die beiden Batterien

überladen und gaben schlagartig zur gleichen Zeit ihren Geist auf. An ein

Anlassen des Motors war dann nicht mehr zu denken... Vor Freunden konnte ich

später nachweisen, daß es sehr wohl möglich ist, den

3B-Motor über ein freies Hinterrad (das andere bleibt am Boden) bei

eingelegtem Gang per Abschleppgurt anzuwerfen. Wichtig dabei: die Einspritzpumpe

muß auf Stellung 'Start' stehen!

Mit diesem Fahrzeug machten wir die

schönsten Touren, deren Höhepunkt die Gilf Kebir-Fahrt 1983/84

war. Leider hatte der BJ45 einen ganz großen Fehler, der mir erst

auffiel, als es schon zu spät war: er rostete und rostete. Auslöser

waren die Schweißpunkte am Rande der Radkästen. Auch das

Blechmaterial muß von einer ganz besonders miesen Qualität

gewesen sein. So mußte ich mich tränenden Auges von diesem

liebgewonnenen Auto trennen und es verkaufen.

zum Seitenanfang

(4 Reisen 1985-1989)

Liest man heute die ersten Rezensionen, die über dieses Fahrzeug

erschienen (Tours 3/85 und, ausführlicher,

Tours 4/85), so wird klar,

daß man dem nun stark begehrten 75er, bzw. 78er, bei seinem Erscheinen

1985 noch ziemlich skeptisch gegenüber stand, hatte man ja den

bewährten BJ45 gerade erst schätzen gelernt.

Mein BJ75 war das erste

in Deutschland zugelassene Fahrzeug dieses Typs und viele hunderte sollten im Laufe der Jahre

begeisterte Besitzer finden. Der Grund: dieses Fahrzeug erfüllt nun

schon fast in idealer Weise die oben geschilderten Anforderungen an ein

Wüsten- und Reisefahrzeug. Dabei ist klar zu sagen, daß es sich

beim BJ75 eben nicht um einen Dünenhopper handelt, dafür gibt es viel

geeignetere Fahrzeuge.

Nein, es handelt sich bei diesem Auto um ein nahezu

perfektes Fernreisefahrzeug, das vorzugsweise in der Sahara und Afrika zum

Einsatz gelangt. Im Sand tut es sich etwas schwer, was in erster Linie durch

die riesigen, tief nach unten hängenden Blattfederpakete und die im Sand

damit verbundene Bodenankerwirkung bedingt ist. Mit großen Reifen und

normaler Beladung ist der BJ75 dennoch, trotz relativ bescheidenem 90-PS-Saugdieselmotor,

jeder Herausforderung, auch in den Dünen, gewachsen. Natürlich

fühlt er sich auf Marathonstrecken wohler.

Er ist extrem zuverlässig und robust, nur hintere Federlagen sollte man als

Ersatzteil immer dabeihaben. Mit höherem Alter gibt es Undichtheiten an den

Differentialsimmeringen. Bei weitem unangenehmer ist da schon eine fast nicht

in den Griff zu bekommende Undichtheit des Getriebeblocks sowie eine

Undichheit zwischen Haupt- und Reduziergetriebe. Für letzteres Problem

haben engagierte Toyota-Ausrüster aber eine einfache Lösung parat.

Mit diesem BJ75 haben wir vier ausgedehnte Reisen durch die entlegensten Gebiete

der Sahara unternommen, nur einmal in Begleitung eines Freundes. Nie gab es

irgendeine technische Panne oder gar ein Problem. Und es hätten noch viele

Reisen mehr werden sollen. Doch leider verglühte dieses Auto in der Tiefgarage

unserer Wohnanlage, als ein anderes Fahrzeug nächtens in Brand

geriet. So mußten wir uns, nach sorgfältiger Restauration, auch

von diesem treuen Auto vorzeitig trennen.

zum Seitenanfang

(7 Reisen 1989-1999)

Nach dem Feuer in der Tiefgarage mußte eiligst ein neuer BJ75

beschafft werden. Erstens, weil wir die dort verbliebene Einrichtung

unbeschädigt retten und in einem neuen Fahrzeug gleichen Typs wiederverwenden

konnten und zweitens, weil ohnehin kein anderes Fahrzeug in Frage kommen

konnte.

In Tag- und Nachtschichten wurde, neben der anspruchsvollen

Berufstätigkeit, der neue, pünktlich gelieferte Toyota

ausgerüstet und für die kurz bevorstehende Tour hergerichtet.

Dazu gehörten auch angebliche Superfedern aus Australien, nicht die heute

üblichen OME, sondern 'Ultimate Suspension'. Der seit 1985 betriebene

SATNAV-Satelliten-Navigationsempfänger wurde ausrangiert und ein Garmin

GPS 120 trat an seine Stelle. Die VDO-Fluxgate-Anlage wurde jedoch als

Stand-by übernommen. Damit ähnelte dieser zweite BJ75 seinem

älteren Bruder fast wie ein Ei dem anderen.

Die erste Reise mit diesem

LandCruiser verlief nicht sehr rühmlich, verständlich, war es

doch auch unsere 13. Saharafahrt. Statt über den Uwainat El Fasher

im Sudan zu erreichen, landeten wir nach einigen Abenteuern in der Rebiana

Sandsee schließlich am Weihnachtsabend 1989 aus unerfindlichen

Gründen im Geheimdienstgefängnis von Sebha. Dafür waren die

folgenden 6 Reisen in alle denkbaren Winkel der geliebten Sahara umso

erfolgreicher.

Nie ließ uns der BJ75 im Stich (Federbrüche

waren an der Tagesordnung, damit wurden wir schon spielend fertig). Nach

fast 90.000 Sahara-Kilometern und 10 Jahren treuer Dienste wurde er

schließlich verkauft, technisch und optisch in allerbestem Zustand.

zum Seitenanfang

(7 Reisen 1999-2005)

Im August 99 war es dann soweit: der neue LandCruiser HZJ75 stand vor der

Türe. Einfach phantastisch der gewaltige Saugdiesel, das Auto war noch

bequemer zu fahren dank der erstmals genossenen präzisen Servo-Lenkung.

Nur, es hatte den Anschein, als sei die Verarbeitungsqualität etwas

zurückgegangen. Mit Eifer ging es an den Um- und Ausbau des Fahrzeugs.

Wir wollten die Chance nutzen, es ganz unseren Reisebedürfnissen

entsprechend maßzuschneidern.

Und das ist daraus geworden:

Nachfolgend die Ausbaukonfiguration des HZJ75, wie sie sich in 28 Jahren

Sahara-Reisen für unsere Bedürfnisse als optimal herauskristalliert hat:

-

MOTOR

- Safari-Snorkel, 2 Optima red Batterien (mit Spezial-Ladegerät!),

Batteriehauptschalter

- bewußt nicht eingebaut wurden: Turbo-Kit, Fächerkrümmer

und verkürzter Auspuff in Edelstahl,

zweites Treibstoffilter, Trabold-Filter

-

FAHRWERK

- OME schwer, einschließlich Lenkungsdämpfer,

Gasdruckstoßdämpfer, abschmierbare Federschäkel

und Rahmenbolzen

-

RÄDER

- Straßenbetrieb (Winter und Sommer): BFG AT,

235/85R16, schauchlos, auf 6J16 Sternfelgen

- kürzere Saharareisen (6 Wochen): Michelin XS,

7.50R16, mit Schlauch und Wulstband, auf original

16x5.50F SDC Sprengringfelge

- längere Reisen (Sahara, Afrika, Arabien, Zentralasien):

Michelin XZL, 8.25R16, mit Schlauch und Wulstband, auf original 16x5.50F SDC

Sprengringfelge

-

KAROSSERIE (außen)

- seitliche Fensterflächen verschlossen und isoliert

- verlängerte Originalstoßstange vorne mit

Halterungen für 2 Stück 20l-Kanister und Alu-Sandschaufel

- Fernscheinwerfer

- Rückleuchten hinten hochgesetzt

- Sandblechhalterungen an Seitenwänden

- Reserveradträger an rechter Hecktüre

(mit verstärkten Halterungen) und Vibrationsstopper

-

KAROSSERIE (innen)

- Laderaum mit Alu-Riffelblech ausgekleidet

- halbhohe Trennwand zwischen Sitzen und Laderaum

- Staukisten rechts und links entlang der Seitenwände

- zwischen Staukisten drei Liegeflächenelemente (Liegefläche

ca. 145x210 cm)

- auf Ladefläche zwischen Staukisten 2 Stück VA-Dieseltanks

(zu je 250 l), befestigt mit Spannbändern, Innenbefüllung.

Entnahme wahlweise aus Haupttank, Reservetank 1 oder Reservetank 2

- Sportsitze von

Renato

- Ablagekonsole zwischen den Sitzen von

www.consoles.com

mit integriertem Notsitz

-

AUSRÜSTUNG

- ARB-Dachgepäckträger

- Garmin 120 GPS mit Hochgewinn-Antenne

- Becker Mexico Prof 2430 KW/UKW-Radio

- Stabo 40-Kanal FM CB-Funkgerät mit DV 27-Fuß am Dach

- Leseleuchte

- Digitaluhr

- elektr. Thermometer (innen/außen)

- Motorölthermomter

- Amperemeter

- 24/12V DC Wandler (2 Stück)

|

Mit diesem Fahrzeug hatten wir fast 170.000 km zurückgelegt,

davon 150.000 km auf sieben Reisen durch die

Sahara, durch Afrika, Arabien und Zentralasien. Während dieser Zeit gab es keine

einzige Panne, von (fast unvermeidlichen) Federbrüchen einmal abgesehen!

Als besonders ungünstig haben sich wieder einmal die beim HZJ75 weit

nach unten hängenden hinteren Blattfederpakete herausgestellt, die die

Bodenfreiheit drastisch verringern, wobei deren Ankerwirkung in tiefem Sand

und sibirischem Schlamm sehr schnell zum Festfahren führt. Das OME-Fahrwerk

erwies sich als hervorragende Wahl! Es ist extrem robust und doch geschmeidig.

Der Fahrkomfort ist, selbst bei leerem Auto, in dieser Fahrzeugklasse einfach Spitze!

Erstaunlicherweise war eine gravierende Leistungseinbuße

bei Fahrten in Höhen bis 4000 m kaum festzustellen. Etliche

hochgelegene Pässe im Pamir und Karakorum (über 4700m) konnten

vollbeladen gerade noch im zweiten Gang genommen werden.

Unerklärliche, ernstere Probleme gab es jedoch immer wieder durch

unregelmäßig auftretendes, also nicht reproduzierbares,

Motor-Ruckeln bei hohen Drehzahlen wegen gestörter Treibstoffzufuhr.

Steilere Bergstrecken konnten dann fast nicht mehr bewältigt werden!

Eine Klärung der Ursache ist abschließend noch nicht gelungen.

Zweifellos liegt der Fehler nicht an einem verstopften Treibstoffilter. Vielmehr

ist zu vermuten, daß es sich um im Treibstoff-Umschalthahn

(Haupttank und 2 Reservetanks!) hängengebliebene Luftblasen handeln

könnte. Ausblasen der Treibstoffleitung vom Filter zu den Tanks brachte

nämlich eine schlagartige, aber keine nachhaltige Verbesserung. Merkwürdig

auch, dass der Ruckel-Effekt oft nach kurzem Stillstand des Fahrzeugs auftrat.

Dies erinnerte uns sehr an die beim FJ55 im sommerlichen Stadtverkehr regelmässig

auftretende Dampfblasenbildung in der Treibstoffzufuhr.

Zu unserem grossen Leid verloren wir dieses Fahrzeug bei einem

Überschlag

auf vereisten Spurrillen in der kasachischen Steppe bei Yirghis im November 2005.

zum Seitenanfang

(10 mehrmonatige Reisen seit 2007)

So traumatisch das tragische Ereignis in Yirghis 2005 auch war, die darauf folgenden

Monate zu Hause waren ohne Toyota und die Möglichkeit, wieder im gewohnten

Stile zu verreisen, nicht leicht zu ertragen. Um unser Leben wieder in alte Bahnen zu

lenken, entschlossen wir uns erneut zum Kauf eines LandCruisers.

Mit freundlicher Genehmigung von Handelskontor Automobile, Wartenberg

Nach kurzer Suche im Internet erstanden wir ein

Fahrzeug, dessen Äusserem man die 64.000 km nicht ansah. Da die Probefahrt auch zu unserer

vollen Zufriedenheit verlief, war klar, dass der Wagen gekauft wurde. Diese Entscheidung

erwies sich als durchaus richtig, wie sich schon auf der ersten Reise durch Westafrika zeigte.

Doch dazu waren noch einige Modifikationen erforderlich gewesen, für die wir

Tom's Fahrzeugtechnik

beauftragten.

Nach dem Kauf wurde als erstes eine Generalreinigung des Fahrzeuginneren in Angriff genommen. Bei

dieser Gelegenheit wurden gleich die beiden hinteren Längssitzbänke entfernt. Die

Anhängerkupplung wurde abgebaut und das primitive Radio durch ein

Kurzwellenradio vom Typ Becker Mexico 2340 ersetzt, das als fabrikneues Gerät

bei ebay billigst erworben wurde. Die Fulda-Reifen wurden schnellstens

entsorgt, dafür General Grabber AT2 montiert (285/75R16 auf 8-Zoll Original Toyota-Felgen).

Damit war das Fahrzeug in einem Zustand, mit dem man vorerst leben konnte.

Da bekanntlich die Verteilergetriebewelle in HZJ78 des Baujahres 2001 wegen eines

Konstruktionsfehlers zu plötzlichem Bruch neigt, erschien es unumgänglich,

diese vorsorglich durch die verbesserte Version zu ersetzen. Mit dieser Arbeit

wurde Michael Neuderth von Desert-Tec

betraut. Michi erwies sich als absoluter Profi, der mit grosser Erfahrung und Systematik an die

Arbeit ging. Bei diesem Werkstattbesuch fand sich noch Zeit, eine Motoroptimierung

hinsichtlich Drehmomentverlauf durchzuführen. Das von vielen HZJ-Eignern beklagte

'Drehmomentloch' bei mittleren Drehzahlen ist bei meinem HZJ78 glücklicherweise

nicht festzustellen, ganz im Gegensatz zum Vorgängerfahrzeug HZJ75 mit dem

gleichen 1HZ-Motor. Dabei bewegt sich der Verbrauch in vernünftigen Grenzen: Auf der 3-monatigen Reise

im Frühjahr 2007 lag dieser bei 11.3 Liter auf 100 km, wobei auf weiten Strecken

9.5 Liter erreicht werden konnten, ohne besondere Maßnahmen. Auf sandigen und

steinigen Pisten lag der Verbrauch erwartungsgemäss bei etwa 16 Litern auf 100 km.

Um aus dem HZJ78 ein für unsere Bedürfnisse optimales Reisefahrzeug zu machen,

wurden vor der ersten Tour folgende Um- und Einbauten vorgenommen:

- 2 orthopädische Schalensitze,

Renato,

Typ 101 mit integrierter Kopflehne

- Mittelkonsole mit Notsitz

- Garmin GPS 152 mit interner Antenne

- Webasto Thermo Top Z/C 5.2 kW Wasserheizgerät (Standheizung)

- 2 BOSCH Starktonhörner

- IPF Fernscheinwerfer

- 2 Optima Batterien, rot

- Original Toyota Windenstoßstange

- Mückenschutzgitter zwischen Kühlergrill und Kühler

- Seitenwandverkleidungen in passiviertem Alu-Riffelblech

(Carmaeleon)

- diverse Karosseriearbeiten wie Verblechung der Seitenfenster, Einbau von seitlichen

Staukisten (passiviertes Alu-Riffelblech) und eine dazwischen befindliche Liegefläche

aus 19 mm Siebdruck-Platten.

- ein 200 Liter Dieseltank zur Montage im Innenraum, Material: extrudiertes Polyäthylen,

10mm stark, Hersteller: amalric plastic,

geliefert von Carmaeleon

- verstärkte, pistenfeste Reserveradhalterung mit Vibrationsstopper

- 4 Sandblechhalterungen zur seitlichen Montage der Bleche

- 5 Stück BFG MT 255/85R16 auf Original Toyota Felge 6.50x16J (42601-60610)

|

|

|

|

|

Ausbau wie bei den bisherigen 75ern, also mit seitlichen Längskisten in Alu.

Hinter den Sitzen zwischen den Seitenkisten das Abteil mit dem 200 Liter Tank.

Der Tank wird nach Umklappen der Sitzlehne von innen befüllt. Im Stauraum ganz vorne,

anschliessend an das Tankabteil, ist Platz für vier Weithals-Wasserkanister mit je 25 l Inhalt.

Zwischen den Seitenkisten 4 leicht abnehmbare 19 mm Siebdruckplatten (Liegefläche 2.0x1.4m).

Im Stauraum werden RUKO-Kisten in verschiedenen Größen optimal untergebracht.

|

Was hat sich also zum Vorgängerfahrzeug HZJ75 geändert?

Reservetank

Ganz entscheidend

ist nun das Fehlen eines zweiten Reservetanks. Der HZJ75 war seinerzeit ja konzipiert worden

für etwa 6-wöchige extreme Saharatouren, die einen Aktionsradius von 3000 km oder mehr

verlangten. Daher die Gesamtkapazität von 620 Litern, einschliesslich der beiden

Reservekanister auf der Windenstoßstange. Mit den vor einigen Jahren eingetretenen

drastischen Einschränkungen im freien Reisen in fast der gesamten Sahararegion, haben

sich auch unsere Reiseprojekte wesentlich gewandelt. Das heißt, wir können uns

nunmehr mit einem einzigen Reservetank mit 200 Litern begnügen. Dieser leistet

aber auch in Ländern mit ausreichendem Tankstellennetz gute Dienste, etwa dann, wenn

in dem einen Land die Dieselpreise sehr hoch sind oder die Qualität sehr schlecht ist

und man die Möglichkeit hat, im Nachbarland günstiger zu tanken.

Schnorchel

Auffallend auch der nicht vorhandene Ansaugstutzen. Zum ersten Mal (seit unseren 75ern)

verzichteten wir auf die Montage eines außenliegenden Luftansaugstutzens. Die Staubanscheidung

funktioniert dank des im Original-Filtergehäuses eingebauten Zyklons ohnehin bestens.

Und die Verschmutzung des Filterelementes erfolgt hauptsächlich durch rußige

LKW-Dieselabgase, gegen die kein Schnorchel hilft. Sehr zu empfehlen ist der Schnorchel eigentlich nur dann,

wenn metertiefe Wasserdurchfahrten gemeistert werden müssen. Mit dem Schnorchel könnte so

verhindert werden, dass Wasser in das Luftfiltergehäuse und von dort weiter in den

Verbrennungsraum eindringt, wo es kapitale Schäden verursachen würde.

Fahrwerk

Nach der Westafrika-Tour haben wir uns für den Einbau eines neuen Fahrwerks entschieden:

Nach Auswertung von vier Angeboten wurde das Originalfahrwerk ausgemustert und durch ein

OME-Fahrwerk ersetzt. Ausschlaggebend hierfür war, dass auf der Mauretanien/Mali-Tour 2007

die Federn durch fahrerische Unachtsamkeit einen wahrhaft fürchterlichen Schlag abbekommen

hatten.

Beim Einbau des OME-Fahrwerks zeigte sich, dass das original

Toyota-Fahrwerk (nach über 80.000 km) äusserlich keinerlei Schadspuren aufwies, auch

die gut dimensionierten Stossdämpfer waren noch voll funktionsfähig. Dennoch

wurden sie durch die bewährten OME-Nitrocharger ersetzt. Die Blattfedern

für die Hinterachse des HZJ78 sind etwa 20 cm länger als jene des HZJ75. Von

der Qualität her scheint OME einen grossen Sprung nach vorne getan zu haben, zumindest

was die Oberfläche der Federblätter betrifft. Die im Bereich der Achse früher

vorhandenen Abflachungen der Federn sind nun verschwunden, was die Verwendung von

Ersatzfederblättern erleichtert.

Das montierte OME-Fahrwerk brachte eine beachtliche Höherlegung von 8 Zentimeter,

was dem Fahrzeug durchaus gut zu Gesicht steht, was allerdings auch eine vorsichtigere

Fahrweise verlangt. Das ursprüngliche Bremsverhalten der Hinterachse wurde durch

eine entsprechende Höherlegung des Bremskraftregelventils wieder hergestellt. Es erwies

sich als unnötig, einen 'Caster-Kit' zu montieren.

Dachträger

Bei mehrmonatigen Reisen, wie wir sie seit 1998 unternommen

haben, war ein stabiler Dachgepäckträger unumgänglich. Sehr bewährt

hat sich bei uns der Träger von ARB. Er ist extrem stabil und schwer, verleitet

aber zur Überladung. Das HZJ-Dach verkraftet dies nicht so ohne weiteres. Es kann

durchaus zu Rissen in der A-Säule kommen! Sehr zu bezweifeln ist, ob der fast doppelte

Preis des stark propagierten African-Outback-Dachträgers das Gebotene wert ist. Als

Alternative böte sich der hier neu auf dem Markt befindliche FRONTRUNNER-Alu-Dachträger

an, dessen Preis allerdings die 1000-EURO-Marke erreicht. Im Hinblick auf bevorstehende

mehrmonatige Reisen und auf Grund der bisher positiven Erfahrungen entschlossen wir

uns wiederum zum Kauf eines ARB-Trägers. Im

BUSCHTAXI-Marktplatz wurde ein

solcher sehr preisgünstig und dazu noch wie neu angeboten.

Bereifung

Noch ein Wort zur Wahl der Reifen: Am alten HZJ75 wurden folgende Reifen eingesetzt:

im normalen Straßenbetrieb BFG AT 235/85R16 auf 6J16 Sternfelgen, im

Wüsteneinsatz Michelin XS 7.50R16 mit Schlauch und Wulstband auf original Toyota

16x5.50 SDC Sprengringfelgen und zuletzt, auf den mehrmonatigen Touren,

Michelin XZL 8.15R16 mit Schlauch und Wulstband auf Sprengringfelgen.

Nachdem der Vorbesitzer des HZJ78 das Reifenformat 285/75R16 eingetragen bekam,

blieb ich dabei. Es gab keinen Grund, wieder auf 235/85R16 umzusteigen, auch keinen

preislichen. Der 285/75R16 passt einfach besser zum HZJ. Er ist deutlich breiter und

etwas höher als der 235er. Handling und Komfort der General Grabber AT2 285/75R16 sind

merklich besser als jene der BFG AT in 235/85R16, das Abrollgeräusch ist jedoch

deutlich hörbarer.

Da ausgesprochene Wüstentouren nicht mehr in Frage kommen, habe ich vom Kauf

spezieller Sandreifen abgesehen. Der XS in 7.50R16 ist für ein Schwergewicht

wie dem HZJ ohnehin zu wenig tragfähig, in der Größe 9.00R16 zwar

optisch vorteilhaft, vom Preis und Gewicht her (reduzierte Bremswirkung!) sowie bei

unveränderter Differentialübersetzung indiskutabel.

Als Kandidaten für lange Touren in unterschiedlichsten Geländeformen kamen beim

neuen HZJ nur zwei Reifentypen in Frage: der altbewährte Michelin XZL im

Format 8.25R16 (mit oder ohne Schlauch zu fahren) und der Mud Terrain von BFG im Format

255/85R16 (nur schlauchlos!). Der XZL ist ein wenig höher, der MT etwas breiter.

Die Profiltiefe in beiden Fällen 14 mm, der Abrieb im XZL wegen der etwas

härteren Gummimischung etwas besser (2 mm auf 20.000 km im Vergleich zu 3 mm

auf 20.000 km beim MT). Preislich unterscheiden sich die beiden Reifen ganz erheblich,

der XZL ist ca. 50% teurer als der MT und oft nicht lieferbar! Trotz aller Bedenken

wurden letztlich die BFG MT in 255/85R16 gekauft. Sie haben sich bestens bewährt,

auch in sandigem Terrain und waren erstaunlicherweise unempfindlich gegen die langen

Dornen in Sahel und Savanne, denen man häufig nicht ausweichen kann. Genauso gut kamen sie

mit extrem steinigen und felsigen Passagen zurecht. Auf Asphalt ist das Verhalten als

durchaus akzeptabel zu bezeichnen (allerdings nicht so gut wie jenes des XZL), wobei das

Abrollgeräusch leiser als beim XZL ist und nicht unangenehm.

Bei unserer über fast 40.000 km langen Afrikatour 2007/2008 mit den BFG hatten wir keine einzige Reifenpanne

und einen beachtlich niedrigen Verschleiß (1 mm auf 10.000 km)! Steinige Strecken wie jene 500 km

lange Strecke von Moyale nach Isiolo (Kenya) setzen dem Gummi allerdings messbar zu.

Erfahrungen von unserer Tibet-Tour 2009

Diese Tour mit dem HZJ78 führte durch Zentralasien über fast 28.000 km zu den

Hochgebirgsregionen des Pamir und quer durch das Hochland Westtibets. Dabei hatte der Toyota Höhen

von bis zu 5.410 m zu erklimmen. Wie zu erwarten war, tat er sich dabei oft sehr schwer.

Dies äusserte sich in enormem Leistungsverlust wegen des stark reduzierten

Sauerstoffgehalts der dünnen Luft und den damit verbunden riesigen Russwolken

bei Vollgasfahrt bergauf. Natürlich hatte dies eine extreme Zunahme des Dieselverbrauchs zu Folge.

Von normalerweise weniger als 12 l /100 km stieg der Verbrauch bei Fahrten im Hochland Tibets auf knapp über

20 l /100 km. Die miserable Qualität des chinesischen Diesels trug ihren Teil dazu bei.

Auf dem langen Weg von Golmud über Lhasa, Ali und Mazar nach Yecheng sind viele

Pässe mit weit mehr als 5.000 m Höhe zu bewältigen. In der Regel konnten diese Pässe

nur im ersten Gang unter Vollgas bezwungen werden. Ein 5410 m hoher Pass in Aksai Chin nur dadurch, dass er

auf der breiten Piste in eigenen Serpentinen erklommen wurde. Ein anderes Mal konnte ein sehr steiler Pass auf dem Weg von Chüngya

nach Saga (nur 4870 m hoch und deswegen auf keiner Karte verzeichnet!) nur im 1. Gang Reduziergetriebe

bewältigt werden. Es ist klar, dass es diese Probleme mit einem Turbo nicht gegeben hätte.

So hatten die in Tibet üblichen LandCruiser mit Turbo-Benzinmotor auch keinerlei Schwierigkeiten

bei Passfahrten in extremer Höhe.

Erstaunlicherweise hielt das OME Fahrwerk problemlos durch, trotz der über lange Strecken im Pamir und

im tibetischen Hochland harten Pisten (auch Wellblech). Lediglich die inneren Original-Gummilager des vorderen

Stabilisators waren nach 60.000 km Afrika und Tibet durchgeschlagen und mußten ersetzt werden.

Ganz besondere, total verblüffende Erfahrungen machten wir mit den Bremsen. Bei Fahrten auf schwierigen Pisten

in abgelegenen Teilen des Pamirs hatten wir das Problem, dass die Bremswirkung erst nach mehrmaligem 'Pumpen'

einsetzte. Dies war uns unerklärlich, hatten wir doch vor Abreise die Bremsflüssigkeit

wechseln und die Bremsen kontrollieren lassen. Es war also unumgänglich, bei nächstbester Gelegenheit

der Sache in einer geeigneten Werkstatt nachgehen zu lassen. Eine solche Werkstatt fanden wir in Kashgar (China).

4WD-Spezialwerkstatt in Kashgar (39°27.392'N - 75°59.014'E)

4WD-Spezialwerkstatt in Kashgar (39°27.392'N - 75°59.014'E)

Für den jungen Mechaniker war die Sache schnell klar: Nicht das Bremssystem war defekt,

Ursache des Problems war vielmehr übermäßiges Spiel in den vorderen Radlagern.

Nach perfekter, profihafter Arbeit war das Problem beseitigt und die Bremsen arbeiten seitdem absolut

einwandfrei. Spur und Sturz wurden zu einem späteren Zeitpunkt mit modernsten Geräten vermessen und neu eingestellt.

Preis für die Arbeiten in Kashgar: umgerechnet 45 EURO!

Motorölwechsel in Zentralasien ist ein Problem, da meist nur Öl in minderwertigen

Qualitäten verfügbar ist. Wir hatten deshalb von zu Hause 20 l vollsynthetisches

Motoröl der Marke BP Vanellus E8 Ultra 5W-30 mit den Spezifikationen

ACEA E4/E5, API CF mitgeführt, das wir bei einem Grosshändler zu einem guten

Preis von nur 5,20 EUR/Liter bekamen. Dieses Öl hat den Vorteil extrem langer Standzeiten.

Doch nach etwa 10.000 km unter härtesten Bedingungen in Tibet war auch dieses Öl am Ende.

Bei der Rückreise stellte sich anlässlich einer Inspektion in Aktöbe (Kasachstan) heraus,

dass ein Kreuzgelenk an der hinteren Kardanwelle schon leicht ausgeschlagen war, nach 160.000 km harter

Beanspruchung kein Wunder. Es wurde sogleich ausgetauscht. Kosten, inklusive Arbeit: keine 38 EURO!

Sehr zu meinem Erstaunen war der Verschleiss an den 255/85R16 BFG MT bei

dieser Reise mit fast 1.5 mm pro 10.000 km doch deutlich höher als bei

der Südafrikareise 2007/2008. Grund hierfür könnte der grosse

Anteil an sehr steinigen Wegen im Pamir und Tibet sein. Zu meiner sehr

grossen Überraschung gab es auch einen Reifendefekt, einen kleinen Schaden an der

äusseren Seitenwand des rechten Vorderreifens, der erst Stunden später (mitten in

der Nacht!) zum Plattfuss führte.

zum Seitenanfang

|